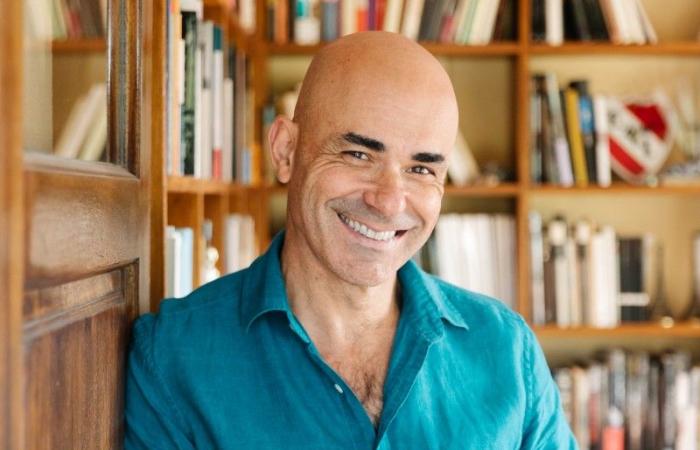

Paulo Menotti / Especial para El Ciudadano

“Mi plan original, si tal cosa existiera, era sólo escribir el primero de los libros, que se llamó “Los días de la Revolución”. Pero el editor me sugirió que internalizara el asunto o lo ampliara. Y claro, por la preocupación pensé en el panorama general, y pensé que la cuestión podía ampliarse a la formación de la Argentina como Estado Nación en una perspectiva de un largo siglo XIX, hasta 1916. Cómo se construyó la Argentina sobre varios niveles. Eso, pensado en cuatro libros”, comienza la entrevista Eduardo Sacheri al referirse a su nuevo libro “Los días de violencia. Una historia de la Argentina cuando empezó a ser Argentina (1820-1852)”, que presentó a los libreros el pasado jueves 13 en Rosario. En diálogo con El ciudadanoel escritor, guionista de cine, profesor de historia e historiador compartió algunos conceptos que caracterizan este texto que aborda un período conflictivo y violento de la historia nacional, además de referirse a su interés por difundir la historia, su perfil como narrador. y docente, y su visión de la historia como un proceso de cambio.

Tiempos violentos

“En referencia al nombre del libro llamado “Los Días de”, necesitaba encontrar un concepto para el segundo. Estaba entre dos ideas. Uno fue “los días de las provincias”, basado en el planteamiento de José Carlos Chiaramonte, en el sentido de que desde 1820 no ha habido nada parecido a un Estado central, lo que hay son provincias. La otra fue “violencia” porque me dio la sensación de que la militarización revolucionaria y el desastre económico le dieron al sistema político de la época un primitivismo muy violento y mucha exhibición de esa violencia. En este período esto adquiere un carácter semántico en el sentido de que ejercer la violencia, teatralizarla, se convierte en mensaje. En una forma de vincularse políticamente de manera más fuerte que en la etapa anterior, y más clara que en la etapa posterior”, explica Sacheri siguiendo el título de su segundo libro de historia. El primero, “Los días de la Revolución. Una historia de la Argentina cuando no era Argentina (1806-1820)”, investiga la Revolución de Mayo y la Guerra de Independencia, mientras que su segundo volumen aborda el período de disolución de las Provincias Unidas y el rosismo.

La cuestión, sin embargo, es que la violencia nunca dejó de existir, aunque el autor reflexiona sobre por qué eligió ese concepto.

“Por supuesto que es una hipótesis, pero a partir de Caseros, el siguiente período 1852-1880 sigue siendo muy violento; Pero a medida que emerge el Estado nacional, tengo la sensación de que esta violencia tiende a regularse. Ni hablar de la década de 1870, cuando el Poder Judicial empezó a intervenir en rebeliones, etc. “Se trata de la teatralización de lo que se hace con los muertos”, dice Sacheri, poniendo como ejemplo el fusilamiento de Chacho Peñaloza, que fue sanguinario pero que en la década de 1860 llamó la atención a diferencia de la exposición que recibieron los hermanos Reinafé (acusados de asesinar a Facundo Quiroga en 1835) cuando sus cadáveres estuvieron expuestos durante mucho tiempo en el Fuerte de Buenos Aires. “O la masacre de Oribe en 1841, 1842, recorriendo el interior”, agregó el autor.

Ni mitristas ni revisionistas, ni buenos ni malos

La historiografía argentina surgió a partir de los textos de Bartolomé Mitre con sus relatos de Belgrano y San Martín desde donde se forjó la llamada “historia oficial” o “mitrista” que colocó a algunos personajes de nuestro pasado como héroes y los condenó al fracaso o a la muerte. lugar de villanos para otros, particularmente para los líderes. En la década de 1930 surgió el “revisionismo” que condenó las ideas de Mitre y restableció a líderes como Juan Manuel de Rosas, entre otros. Sin embargo, esta nueva perspectiva no surgió de la oposición entre el bien y el mal.

“Estudié en la Facultad en los años 1980 y 1990, cátedra y licenciatura. Lo que aprendí en la universidad fue una superación de eso y lo que lamento es que no traspase el sentido común en la agenda pública. Y con esto no me refiero sólo a los políticos, a los medios de comunicación, sino al sentido común compartido que tiene una visión y eso me parece inevitable y está bien. Es cierto que el mundo académico lógicamente tiene sus dinámicas internas, muy internas y muy poco conectadas con el exterior. Sí se puede hacer algo con la difusión para conectar eso con ese mundo académico. Poner una nueva visión de la historia al alcance de personas que no tienen que saber lo que han escrito Tulio Halperín Donghi, Hilda Sábato, José Carlos Chiaramonte, Marcela Ternavasio”, explicó Sacheri y agregó: “Por eso comencé a pensar que tengo un público creado desde el mundo de la ficción y eso me da una cierta visibilidad que sería buena para difundir esta historia”.

Cuéntalo como un maestro

Al adentrarse en “Los días de la violencia”, el lector advierte que el tono elegido por Sacheri es el del profesor dando una clase de historia, con metáforas, con explicaciones, con una narrativa llevadera que a muchos les hubiera gustado. tener durante su tiempo en la escuela.

“Todavía doy clases en la escuela secundaria. Dejé la universidad hace mucho tiempo. Reduje las horas que daba y me quedaban unas horas en una escuela secundaria los lunes por la mañana. Lo hago porque es una parte de mi vida que valoro. También me reconozco como profesora de historia y nunca dejaré de serlo. Me parece que es un trabajo útil para otras personas, aunque todos los trabajos tienen su utilidad, y que te da un plus. Estudié historia porque me pareció valiosa para compartir con los demás. Y descubrí que me gustaba”, confesó Sacheri, que aprecia su enseñanza porque también le ayudó a encontrar el tono para escribir libros de historia.

“Para estos libros terminé descubriendo que la oralidad de la clase es el único tono posible para escribirlos”.

El trampolín de la divulgación

“Ahora estoy escribiendo el tercero. Por eso estoy leyendo lo que se escribió en los últimos diez años, porque hace diez años que dejé la Facultad. Estoy haciendo el feliz “estado de la cuestión”. Pero cuando empiece a escribir sé que me voy a encontrar con el mismo lío. Cuando escribes una novela, cuando afinas el tono que quieres conseguir para esa novela, lo mantienes”, explica el autor.

Sacheri confesó que se siente más cómodo escribiendo novelas que sobre historia, porque en la segunda el tema es más complejo.

“En cuanto a los libros de historia, no es fácil, porque empiezas a escribir y, por supuesto, te enfrentas a problemas complejos. Entonces te vuelves complejo y escribes un artículo, pero te das cuenta de que nadie lo entenderá, nadie lo disfrutará. La idea es que tiene que haber disfrute para el gran público”, advierte el profesor al señalar que se siente en una situación crucial donde el texto de divulgación de la historia tiene que ser entretenido pero serio, y con la última tecnología. información. Se discute en el ámbito académico al mismo tiempo.

“Por eso me digo, esto tiene que ser entretenido, divertido y pienso, me estoy volviendo tonto. Alguien del mundo académico lo toma y dice que es una tontería. Entonces, la oralidad de la clase termina siendo la más correcta porque en la escuela pones a disposición de los estudiantes los temas y los acompañas en la complejidad de los mismos. Lo hago de forma pendular porque te llevo pero cuando siento que te pierdes aminoro un poco el paso y luego vuelvo”.

“Eso tiene que ser divulgación. Un paso de comunicación entre los académicos y el mundo exterior. Como una correa de transmisión a la vez agradable de leer y compleja de conocimientos. Lo digo y suena muy bonito pero es difícil”, completa la idea el autor.

serie de anacronismo

En los últimos años han aparecido series de televisión o streaming que son de época y buscan incluir a personas de color o brindar a las mujeres espacios de poder que no tenían en ese momento. Sacheri expresó que se opone a esta idea porque muestran un anacronismo de algo que no sucedió y que borran el cambio, barren bajo la alfombra las luchas por tener un mundo donde no exista el racismo y donde las mujeres gocen de derechos como los hombres.

“Los audiovisuales se acercan mal al pasado porque ofrecen una visión anacrónica del pasado. Me vuelve loca”, confesó Sacheri.

“Hay un malestar en aceptar que el pasado era diferente al presente y eso me parece sumamente peligroso como síntoma de estos tiempos. No necesitamos reescribir el pasado, necesitamos entenderlo. Lo que necesitamos escribir es el futuro, con lo que decidimos hacer con la humanidad. Además, esta reescritura del pasado borra la noción de cambio que es esencial para la historia. Y borra aquello que los seres humanos han trabajado duro para cambiar. Si ahora resulta que la nobleza inglesa del siglo XVIII está llena de negros y llena de mujeres en roles muy importantes en todos los ámbitos, borramos el hecho de que era una sociedad absolutamente sexista y racista. Si no es hoy, celebremos que tenemos una sociedad más diversa y horizontal y aceptemos que las sociedades cambiaron porque la gente decidió que tenía que cambiar. Porque seguirá cambiando”, atacó Sacheri esa perspectiva anacrónica de la historia.

“Esta cosa mítica de que vivimos en una sociedad definitiva es una noción muy totalitaria. Todo totalitarismo se basa en la sensación de que el final de un camino se siente como la perfección de algo. Y eso no está bien y utilizo deliberadamente el concepto totalitario aunque suene fuerte. Pero si te consideras el final de un proceso de cambio, la cima a la que una sociedad puede llegar. Eso no está sucediendo ni sucederá. Las cosas van a seguir cambiando y tenemos que tener cuidado hacia dónde queremos llegar. Si digo que el pasado no tiene cambios y el futuro tampoco, le quito a las personas las herramientas emocionales y racionales para hacer cambios o para poder ver direcciones. Estudiar historia implica comparación, al igual que otros estudios sociales. Distorsionar el pasado para reducir la tensión comparativa es una mala idea para mí”, concluyó Sacheri.

Detalles del libro

Nombre: Los días de la violencia. Una historia de la Argentina cuando empezó a ser Argentina (1820 – 1852)

Autor: Eduardo Sacheri

Editorial: Alfaguara